備えよ大寒波! 煖かさんの心得は?

今シーズン一番の強い寒気の影響で、北陸と西日本を中心に24日にかけて非常に強い風が吹きこむそうです。大雪となるおそれがあり、厳重な警戒が必要だということですね。

とても寒い1日となりますが、お部屋での「暖か、ぬくぬく」さん対策は大丈夫ですか? ここでどんな煖房の仕方が効果あるんだろう?と検証してみました。

大寒波が来るぞ!

まずは、その前に明日、明後日の状況を確認しておきましょうね。

1月24日(日曜日)の各地のお天気を調べてみると、

日本海側は、どこも暴風雪ですよ。

予想最高気温では、山陰や九州北部が北陸・東北よりも低いってのは、「へえ」っていう感じですよね。最低気温も軒並みマイナス値です。

しかし、東京の最高気温は意外と高いのですね。関東地方だけが5℃以上です。

地元、福岡市を調べてみると、

1月の平均気温が6.6℃、最高気温が9.9℃で、やはり1年で一番寒い時期なんですね。

1月で最も寒かった日は、1970年1月5日の-5.4℃です。 その年の1月は、31日のうち17日で最低気温がマイナスを観測してます。

今年の1月は、明日で24日が経過しますが、初めてのマイナス気温となります。 ということは、暖冬の中の思わぬ寒気ということです。

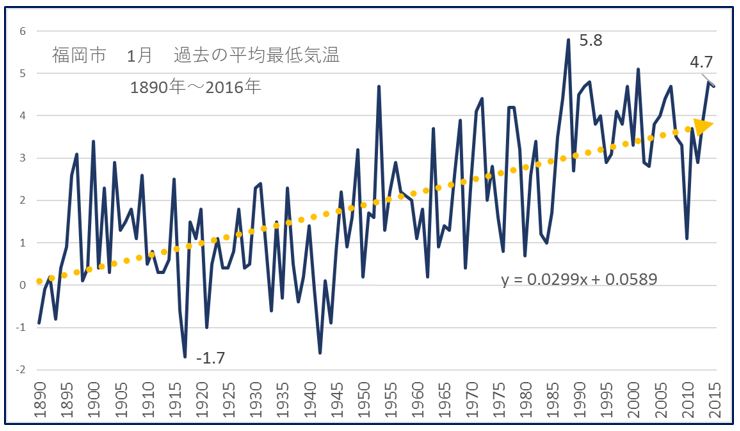

下のグラフを見てください。 福岡市のここ125年に渡る1月の平均最低気温をグラフにしたものです。グラフの中に線形ですが傾向線を書いてみました。

黄色の線でわかるように、この125年の間に平均最低気温は4℃上昇したことになります。最近は、異常気象と言われていますが、それでも4℃上昇というのは上がりすぎではないでしょうか。グラフを見ると、約4年ごと寒い1月と温かい1月が交互に訪れています。

4年に1度は寒い1月がやってくる、もしくは暖かい1月がやってくるということですから、オリンピックが4年に1回というのと同じですね。 今どきを考えると、毎年が暖冬傾向ですと言っても過言ではないということです。

話を戻しまして、

暖ったかさんの心得!

明日、明後日に備えて煖房は大丈夫ですか?

結論からいいますと...、

外から帰って来たときに、最も効果のある方法はなんだ?

・エアコン+ファンヒーター

まずはエアコンをつけて、立ち上がりの早いファンヒーターを使います。 これでいち早くお部屋を暖めることができます。 お部屋が暖まったところでファンヒーターの電源を切りますと、後はエアコンだけでも十分暖かさを保つことができます。

基本的に「お部屋を暖めるもの」と「体を温めるもの」を組み合わせることで効率的に暖めることができるんですね。

それでも足りないという人は、

・+ホットカーペット

ファンヒーターを切りましたから、エアコンの設定温度を低めにして、ホットカーペットの電源を入れておきます。 室温が低めでも体感温度は高くなるんです。

下半身を暖めることで室温が低くても体は十分に温まりますよ。

ポイント!

エアコンの設定温度を高くするよりも電気料金が安くなるのがポイントですね! 保温効果を高めるために、ひざかけやブランケットなどで足元をカバーすればより暖かく過ごすことができます。

それでもまだまだ足りないという寒がりやさんへ

・+コタツ

あったかホットカーペットの上に、電源を入れずにコタツを置くと、コタツ布団の中に熱がこもり暖かくすごせますよ。 電気を入れないということが“おしゃれ”でしょ!

暖房器具の種類と特徴

そもそもの煖房器具の種類と特徴を確認しておきましょう。

暖房器具は暖め方によって「対流式」「輻射式」「伝導式」の3種類にわかれます。

対流式

対流式とは暖房器具が暖かい空気を出し、その空気が循環することでお部屋を暖めるもの。

短時間で空気そのものが暖かくなるので、お部屋全体を暖めるのに適しています。

また、種類や機種によりますが一般的に輻射式のものに比べると経済的です。しかし、床や壁まで暖めることができないため、室温に対して体感温度は低く感じ、とくに木造家屋では熱が外に逃げやすいため消すとすぐに寒くなってしまいます。

空気を循環させるために、ほこりなどが舞い上がりやすい点もデメリットです。

輻射式

輻射式とは暖房器具自体が発熱することで周囲を暖めるものです。

空気を暖めるものではなく、赤外線により熱の向かう方向にある物を暖めます。

床暖房などでは足元を暖めてくれるので底冷えするのを防ぎ、体感温度が高くなります。

伝導式

伝導式の暖房器具は、発熱体で直接「体」を温めるものです。

値段も高くなく気軽に買え、電気代などのランニングコストも安く済みます。対流式と違って空気が動くものではないので、ほこりが舞う心配もありません。

デメリットは、体を離すと寒いこと、部屋全体が暖まらないことがあげられます。

また体が温まる分乾燥もしやすく、低温やけどの原因になることもあります。

どんな煖房器具があるでしょうか?

電気代の順番で並べてみました。

1時間当たりのだいたいの電気代です。目安は木造8畳間を想定しました。

あなたはどの組み合わせを選択?

新築でお金が少々大丈夫でしたら、「床暖房」と「エアコン」、それに「遠赤外線ヒーター」も持っていれば大丈夫でしょう。

床暖房はちょっと、という人には、「エアコン」と「ファンヒーター」の組み合わせですか。

石油やガスはあまり使いたくないという方は、「エアコン」と「ホットカーペット」の組み合わせですね。

赤ちゃんや小さなお子さんや健康に気を遣う方は、「エアコン」と「オイルヒーター」、さらに「遠赤外線ヒーター」があると申し分ないですね。

「ハロゲンヒーター」は、すぐ熱を輻射しますのでお風呂場や台所など少しの間、寒い想いをしたくない人におすすめです。

最後に待ってました。 日本人の定番、「コタツ」ですね。 省エネですし、「コタツ」でミカンというのが大好きな方も大勢いらっしゃると思います。 最近「コタツ」も進化してますし、「遠赤外線ヒーター」をテーブルなどの下に設置するタイプも出ています。

遠赤外線ヒーターの隠れた人気

ここでちょっと補足ですが、

遠赤外線と聞くと、何か特別な光線が出ているように感じますが、遠赤外線自体が熱を持っているのではないのですね。 例えば、遠赤外線肌着だとか遠赤外線靴下だとか、さも暖かそうですが、肌着や靴下から直接熱が出ているわけではありません。 どんな物質でも遠赤外線は放射されていまして、その量が違うだけです。 その物体が熱を持つと遠赤外線が多く放射されるというものです。

簡単にいうと、温度の高いものから温度の低いものへ、遠赤外線を通して熱が伝わるということです。 ですから、靴下が体温と同じ温度に上昇すると保温効果が高くなるというわけですね。

遠赤外線ヒーターに使われるセラミックは、温まると遠赤外線を多く放射しますので、装置として利用されています。

体の心から温まると言われる遠赤外線ヒーター、これもちょっと変な話で、人間の皮膚の表面の浅いところで遠赤外線の吸収は終わります。 それ以上深くは行きません。 ただ、その表面をまんべんなく温める心地よさが、体の芯まで温まったと感じるゆえんなんでしょうね。 また、特徴である外枠の金具に触っても熱くない、これはその金属が遠赤外線を吸収し難い物質だからです。

といいながら、私は遠赤外線ヒーターの愛用者です。デスクの足元にはサンラメラのヒーターが。いつもありがとうございます。

さて、この寒さを乗り越えましたら、来月4日はもう立春です。3月5日啓蟄を過ぎると、そこには春の息吹が。伊勢白山道さんじゃありませんが、「生かしていただいてありがとうございます。」という言いたくなります。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

コメントを残す